MUSICA

音楽の町、サルヴァドールといえばペロウリーニョ。

細い道を下って行くと、ぱっと目の前が開けてたどりつくこの広場は、写真で見るよりも

かなり急な坂になっています。

とてもいい感じに見えるこの場所も、昔はポルトガル人に拷問を受けたブラジル人奴隷の血が流れ

赤く染まったといいます。その話をきいて、ドイツのローテンブルクにとてもよく似ていると思いました。

ビールを飲む仕掛け人形がある建物の前がやっぱり大きな広場で、そこで血で地面が赤くなるほどの

争いが起きたとか確かガイドさんが言っていました。

狭い石畳の道も、並ぶかわいいお店や家々も同じ様な感じです。

歴史には逆らえませんが、かつてそんなことがあった場所だと思うと、手放しにかわいいなんて

言ってはいけないような気にもなります。

(左)ここがペロウリーニョ広場。半分は改修工事中

(右)夜になると見かける猫たち。レストランの脇で子育て中。

...そんなペロウリーニョ広場では曜日によってパレードの練習を見ることができたりします。

バトゥカーダはあちこちでやっていましたよ。嘘みたいにいつもどこかで聴こえています。

かなり大きな音なのに、夜でもぜんぜん平気みたいですね。日本だったら苦情が来そうな時間でも

思いっきり叩いていました。

若い人のグループが多くて、まだ練習中といった様子なのですがそれでもかなりのハイレベルで驚きました。

だいたい20人前後のチームで、みんな真剣です。

(左)夜のソウザ広場で練習中のバトゥカーダ。アマチュアとは思えない。

(右)こちらは女性だけのチーム。なかなかの迫力!

私はこういうのを実際に聴くまで、正直な話、ただパーカッションだけの音というのはつまらないんじゃ

ないかと思っていたのです。

カバキーニョやヴィオランが入らないんじゃあ、最初はいいけど飽きちゃうよなあなんて。

でもうまいとそんなことないんですね!

お腹のそこから響き来るスルドの音は心地よかったし、何よりもリズム感の良さは圧巻です。

思わず体が動くってこういうことなんだなあと思いました。

これが本物のサンバのカーニバルとなれば、もう恍惚状態というのもわかる気がします。

私は元来人ごみが大嫌いなので、江戸っ子のくせにお祭や御輿かつぎとかダメなんです。

だからサンバを観に行きたいと思わないんですが...やっぱり観ると変わるかなあなとぼんやり思いました。

でも観るより、自分も演った方が楽しいでしょうね。

実は私、日本でもの凄〜く嫌なことがあって、死にたくなったらやろうと思っていることがあるんです。

それはバンジージャンプ!うら若き頃、ニュージーランドで怖くてできなかったバンジーをやりに行こうと。

それに今回、サンバも加えようと思います。

死んでもいいなら、これをやってみてから考えても遅くはないですよね。

なんて話がそれましたが、太鼓の底力を知った所で、やっぱりライブが観てみたい。

ここではボサノバは期待できないので、何でもいいからとりあえず観ようということで、

セントロ内に3つある無料ステージのスケジュールを見て、本日のライブのチエックをします。

他には新聞「O GLOBO」に、ライブ情報が出ていますが、わざわざ新聞を買わなくてもいいから

ここは便利です。

(左)無料コンサートの1週間のスケジュール表。これを見て今夜のプランを練る

(右)Lo Borgesのショー。TVバイーアなどのカメラも多数来ていた

だいたい夜の8:00〜から始まって、がんばれば一晩に2ステージ観ることも可能です。

スケジュール表にはアーティストのジャンルも書いてあるし、1週間分がまとめて掲載されています。

その中のひとつであるLo Borgesのライブを観に行きました。

彼はジョビンの遺作「ANTONIA BRASIREILO」にも作品が入っている大人気のミュージシャンで、

もう若者で会場は溢れんばかりです。ヒット曲なのか、皆が知っている曲になると全員が歌い出し、ひときわ盛り上がります。

でもちょっと知らない曲なのかつまらなくなると、観客達はベラベラとおしゃべりしだし、その声で

曲が邪魔されるほどになります。が、また観客の好きな曲になると、彼等は一斉に歌い出だす...

どの曲も知らない私にはその様子の方がおもしろくて、演る方も大変だなあとつくづく思ってしまいました。

なんとなくフォークっぽかったですが、うまかったので楽しかったですよ。

開演時間はやっぱり40分ほど遅れたので、終わったのは夜中の12時近く。

私が訪れた時期のイベントはミナス・ジェライス州の生誕記念かなにかのものだったそうですが、

連日こうやって色々なライブがタダで観られるなんて、本当にうらやましい!!

サバスだってラフォーレミュージアム六本木だってブルーノートだって、会場は素敵だけど

高くてそうそう気軽には行けないですよね。そりゃあブラジルへ来るよりは安いけど...(笑)

でも本物の音に触れられる機会は大切ですよ。ウン。

セントロには打楽器店もたくさんあって、これ、どうやって使うの?っていう顔をしていると

お店の人が来てやってみせてくれます。

サルヴァドールだからって楽器はどれを買っても大丈夫かというとそんなことはなくて、

やっぱりお土産用のものというのがあります。

パンデイロなんてその差が歴然としてて、本気で叩いたら分解しちゃうんじゃないかというような

いい加減な作りのものがたくさん売ってました。こういうのは本当に飾りものですよね。

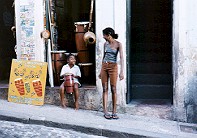

(左)町角で店のコンガを叩く子供。

(右)ペロウリーニョ生まれのパーカショングループ、オロドゥンの本拠地

そしてそういうお店の商品を勝手に叩いている子供たちというのがけっこういるのです。

お店の人も「コラ」とかそんなようなことを言ってるようですが、そんなのぜーんぜん

子供は気にしていないようでした。

見ているぶんには、これは絵になるよーなんて思って楽しいです。

子供の頃からかたわらに打楽器あり...なんですよね。でもふと考えたコト。

苦手な子っていないのかな??

それからペロウリーニョで一番有名なパーカッショングループであるオロドゥンは、

メンバーの一人が感電死してしまい、ちょっと元気をなくしているようでした。

最新のCDを購入して音は今、日本で楽しんでいますが、フルの演奏を観たかった!!

他にもチンバラーダというグループもあって人気なのですが、そこはペロウリーニョから少し離れた所に

活動拠点があるので、タクシーなどで行かなければなりません。

どうしてもこれらを生で観たい方々は、日本から日程調整をして綿密なスケジュールで行くことを

おすすめします。

あとはいわゆる観光者向けのサルヴァドール民族舞踏も観に行きました。

週に5回、TEATRO MIGUEL SANTANAというシアターでやっているお手軽なものですが、

カポエイラや火のダンス、サンバやカンドンブレーなど5種類の踊りを約1時間で見せてくれるもので、

それなりに網羅しているのでなかなかよかったです。

カポエイラは前述の民芸品市場の下の広場でもやっているので、観る機会はあるのですが

いつも人だかりが多くて...ゆっくりは観られなかったんですよ。

カポエイラは想像していたよりもスピーディーでかっこよかったです。

リズム感と運動神経ってやっぱりつながっているんですね。

では続きは第2部にて。

**第1部 リオ編**

**第2部-2 サルヴァドール編つづき**

*プロローグへ戻る*

|